Découvrez la meilleure prépa architecture

Une prépa en architecture d'excellence, reconnue avec un taux de réussite records (90%)

Comment s’organisent les études d’architecture ?

En France, les études d’architecture se déroulent principalement dans les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture (ENSA). Au nombre de 21, ces établissements, rattachés au ministère de la Culture, suivent le modèle européen Licence-Master-Doctorat (LMD), garantissant une reconnaissance internationale des diplômes. Le cursus complet s’étale généralement sur cinq années d’études initiales, auxquelles peuvent s’ajouter des formations complémentaires pour ceux qui souhaitent approfondir leur expertise.

Le premier cycle : l’apprentissage des fondamentaux

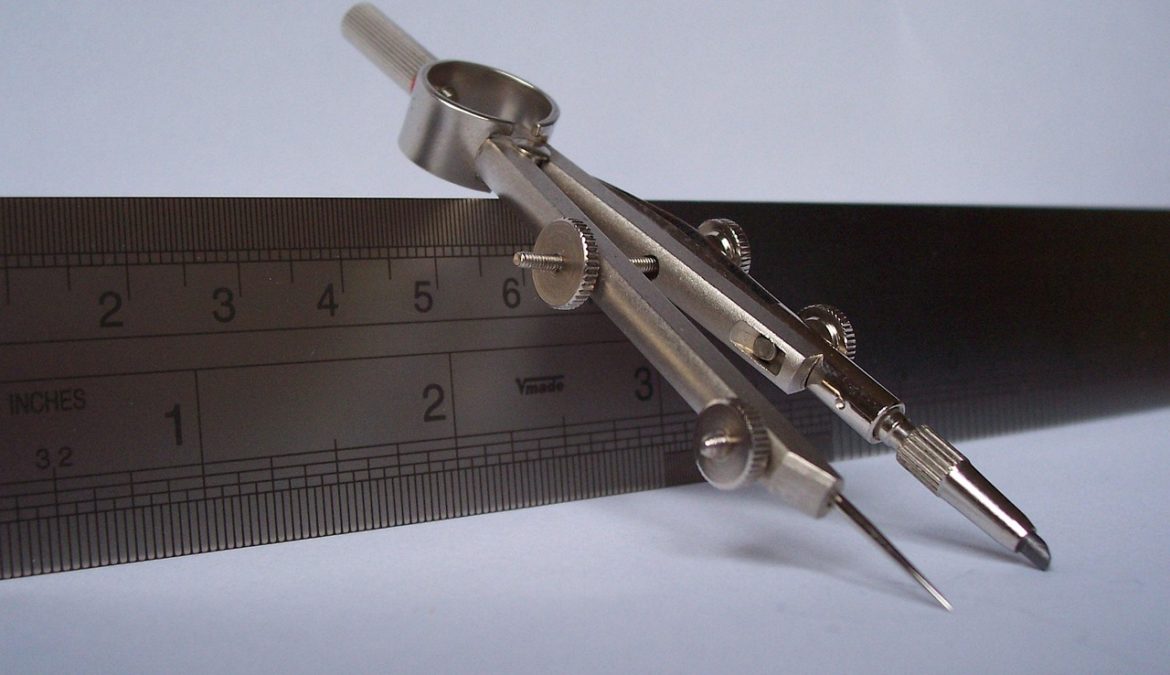

La première étape du parcours conduit au Diplôme d’Études en Architecture (DEEA), sanctionnant trois années de formation. Cette phase est consacrée à l’acquisition des bases qui forgeront le futur professionnel. Les étudiants se forment à la conception architecturale, à la culture générale en art et architecture, ainsi qu’aux sciences appliquées telles que la géométrie, la physique du bâtiment ou encore l’informatique.

Les cours théoriques sont complétés par de nombreux ateliers pratiques qui plongent les étudiants dans la réalité du métier. Chaque projet est l’occasion d’explorer les matériaux, les contraintes urbaines, les solutions techniques adaptées aux besoins des usagers. Un stage en agence d’architecture est souvent intégré pour familiariser les élèves avec le monde professionnel dès les premières années. À l’issue de ce cycle, certains diplômés choisissent d’entrer dans la vie active comme dessinateurs-projeteurs ou assistants en bureaux d’études, même si la majorité poursuit vers le second cycle.

Le deuxième cycle : la professionnalisation

L’obtention du Diplôme d’État d’Architecte (DEA) constitue l’objectif du second cycle, qui s’étend sur deux années supplémentaires. La formation se concentre sur la maîtrise du projet architectural dans toutes ses dimensions, techniques, environnementales, sociales et économiques. Les étudiants développent leur capacité à concevoir des réponses architecturales innovantes face aux problématiques contemporaines.

Ce cycle impose la réalisation d’un projet de fin d’études et d’un stage obligatoire de deux mois en agence. Ces expériences mettent les futurs diplômés au contact des réalités de la maîtrise d’ouvrage, du chantier et des responsabilités professionnelles. À l’issue de ce parcours, les diplômés peuvent occuper des postes dans des agences privées, des administrations publiques ou des sociétés spécialisées en urbanisme ou architecture d’intérieur.

Le troisième cycle : vers l’autonomie professionnelle ou la recherche

Après l’obtention du DEA, ceux qui souhaitent exercer de manière indépendante doivent suivre la formation HMONP (Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en Nom Propre). Cette formation d’un an leur permet de s’inscrire à l’Ordre des Architectes et d’assumer la responsabilité juridique d’un projet architectural. Elle alterne enseignements académiques et expérience professionnelle en agence, renforçant ainsi la capacité à gérer toutes les phases d’un projet, de la conception à la livraison.

Parallèlement, certaines écoles proposent des diplômes de spécialisation et d’approfondissement (DSA) dans des domaines tels que le patrimoine, l’urbanisme, la gestion des risques ou l’architecture navale. Ces cursus, d’une durée de un à deux ans, permettent de se spécialiser dans un secteur précis tout en développant des compétences complémentaires.

Les passionnés de recherche peuvent également s’orienter vers un doctorat en architecture, généralement en trois ans, dans une logique de collaboration entre ENSA et universités partenaires.

Les modalités d’accès aux études d’architecture

L’accès en première année s’opère principalement via Parcoursup. Les candidats doivent présenter un solide dossier scolaire, valorisant leurs compétences en sciences, arts et lettres. La sélection repose non seulement sur les résultats académiques, mais aussi sur une lettre de motivation sincère et convaincante, souvent suivie d’un entretien oral.

Les profils issus d’un baccalauréat général sont majoritaires, en particulier ceux ayant suivi des spécialités en mathématiques, en sciences de l’ingénieur, en arts plastiques ou en histoire-géographie. Toutefois, des étudiants titulaires d’un bac technologique (comme STI2D ou STD2A) trouvent également leur place, même si la concurrence reste intense, notamment dans les écoles parisiennes ou lyonnaises où le nombre de candidats dépasse largement le nombre de places disponibles.

Les poursuites d’études et les doubles diplômes

Au-delà du cursus classique, certaines ENSA offrent la possibilité d’obtenir un double diplôme en partenariat avec des écoles d’ingénieurs.

Cette voie, exigeante, combine les compétences de l’architecte et de l’ingénieur autour d’un programme d’au moins sept années d’études. Les diplômés disposent ainsi d’une double casquette très prisée sur le marché du travail, notamment dans les domaines du bâtiment durable et des grands projets urbains.

Pour ceux désireux de poursuivre leur parcours académique, l’obtention d’un doctorat ou d’un DSA ouvre de nombreuses opportunités dans l’enseignement supérieur, la recherche ou les institutions publiques spécialisées en patrimoine ou urbanisme.